Hace poco más de un año fueron las primeras noticias sobre un nuevo coronavirus. Luego, la propagación internacional, y muy pronto el salto en las cifras, el flujo y la densidad de la información sobre récords de contagios, modos de contagio, prevención, historias de epidemias, zoonosis, los virus...; los cierres de fronteras y ciudades, confinamientos, tensión social por los confinamientos, crisis económica y social.

Poco después, algo sin precedentes −como la propia escala de la pandemia y su repercusión−, llegaron las noticias sobre desarrollos acelerados de vacunas y autorizaciones de uso, ensayos y resultados... Y entre todo esto, desinformación, nuevas olas del virus y variantes, tensiones entre países por el suministro de las vacunas y un mercado en el que, además de competencia, precios, acaparamiento y escasez de oferta, no han faltado los enfoques políticos.

Es hoy un terreno complejo en el que la ciencia debe convivir con esos y otros fenómenos, y en el que pueden conjugarse, como en Cuba, la tensa realidad económica de un país y su capacidad científico-tecnológica para desarrollar vacunas.

Sobre algunos de estos temas Cubadebate conversó con el doctor Luis Herrera Martínez, ingeniero genetista, uno de los expertos que en los años ochenta fue parte del grupo en el que se gestó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, actualmente asesor científico y comercial del grupo BioCubaFarma.

“A veces la gente piensa que, por ser Cuba, ellos simplemente fabrican estos medicamentos en un garaje y se los dan a la gente, y eso no es cierto. Están usando exactamente los mismos altos estándares que cualquier otro país que produce estos medicamentos”. (Candace Johnson, presidenta del Roswell Park Center, a The New York Times, febrero de 2021)

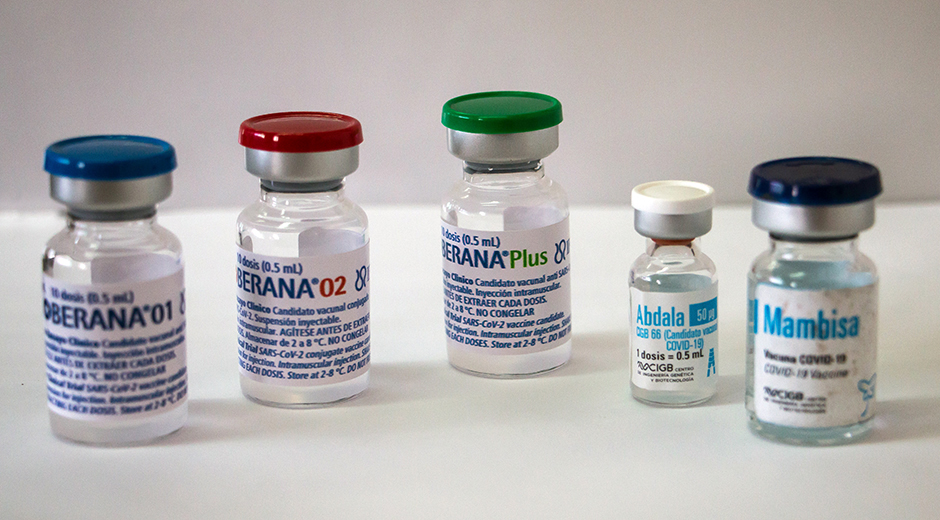

Doctor, hace poco comenzaron a publicarse en la prensa internacional artículos, con declaraciones de expertos incluidas, en los que se respondía a cierta sorpresa por el hecho de que en Cuba se desarrollara una vacuna contra la COVID-19. Y en tiempo récord, como ha sido en el resto del mundo. Pero no es solo una, son cinco hasta ahora. Y puede surgir otra pregunta: ¿Exageran los cubanos? ¿Es un esquema concebido desde el principio, parte de una estrategia?

−Desde los inicios de la pandemia, en marzo de 2020, en Cuba hubo el propósito de contribuir al enfrentamiento a la enfermedad, desconocida en todo el mundo. Se elaboraron procedimientos terapéuticos, algunos de carácter preventivo en términos inmunológicos. Se emplearon procedimientos dirigidos a mejorar el estado inmunológico de las personas, con productos como la Biomodulina T, el interferón −el alfa-2B recombinante y el Heberferón−, el factor de transferencia (Hebertrans)... Todo en modo de reprofiling (reasignar un medicamento existente, con un perfil de seguridad conocido y que originalmente se usa para otra enfermedad, en el tratamiento de una nueva enfermedad; en este caso, la COVID-19). Se empleaban sobre la lógica de su mecanismo de acción, para evitar complicaciones, prevenir, resolver un determinado cuadro clínico.

“Luego se emplearon el Jusvinza, un péptido inmunomodulador, y un anticuerpo monoclonal, el Itolizumab, en la llamada cascada o tormenta de citoquinas. Con esto se ha buscado combatir, apoyar a pacientes, evitar las manifestaciones peores de la enfermedad.

“Desde el mismo inicio, también se pensó en una preparación vacunal que actuara con carácter preventivo. Se pensó cuáles podían ser las alternativas, y se formaron dos grupos de proyectos: uno liderado por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), del que eran parte también el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Biopreparados (Biocen) como unidades productoras, y el otro por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), que tenía asociado a Laboratorios AICA como unidad productora de la etapa final.

“¿Cuál fue el enfoque?: emplear plataformas tecnológicas que ya fueran dominadas por estos grupos, porque iniciar un proyecto con una plataforma tecnológica que no fuera dominada y sin condiciones para llevar a cabo su ejecución a gran escala era inadecuado desde el punto de vista del diseño. Eran proyectos que debían transcurrir con celeridad y plantear las menores incertidumbres posibles en cuanto a su escalada productiva y en términos de los efectos que pudiera tener el preparado vacunal sobre las personas.

“No todo fue previsto en la etapa inicial, porque era imposible. Se eligió como blanco o target, elemento básico de la vacuna, el RBD, el sitio de unión del virus al receptor en la célula. Este era un elemento del que, desde un punto de vista básico, de plataforma tecnológica, hay experiencia en nuestro país. La experiencia precedente estaba dada por una vacuna que se elaboró en los años ochenta, que tuvo mucho reconocimiento por su novedad y sus resultados, la vacuna contra la meningitis tipo B, VA-MENGOC-BC (la primera en el mundo eficaz contra el meningococo del serogrupo B). Fue una vacuna totalmente original, que se empleó en Cuba y en otros países (incluidos Brasil y Argentina) con resultados muy positivos. Luego, Cuba desarrolló en conjunto con Brasil una vacuna dirigida a los países africanos, también contra la meningitis, con esa misma plataforma e igualmente con resultados positivos.

“Después, a finales de los noventa, el CIGB desarrolló otra vacuna con resultados muy positivos en términos de un preparado vacunal de subunidades, igual que el anterior contra la meningitis B. Este preparado vacunal es el antígeno de superficie de la hepatitis B, que se clonó, se produjo en la levadura Pichia pastoris. Se llegó a producir casi un millón de dosis semanales, una de las capacidades productivas mayores a nivel mundial de la vacuna contra la hepatitis B.

“Esta vacuna fue calificada por la OMS −la primera calificada en América Latina−, y posteriormente se distribuyó en un número grande de países, tanto en esta región como en África y Asia, y fue muy exitosa. En Cuba logró erradicar prácticamente la enfermedad. Es una de las dos vacunas que en Cuba se administran al nacer, para evitar, sobre todo en el caso de madres infectadas, la transmisión, y que el niño desencadene una afección crónica.

“La tercera vacuna de carácter novedoso que se desarrolló en Cuba fue la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b (Hib), principal agente causante de la meningitis bacteriana en el país. En Cuba, luego de que se logró controlar la meningitis producto del meningococo, había una incidencia importante de meningitis a partir de Hib y los recursos disponibles no permitían mantener una vacunación masiva importando una vacuna extranjera. Y un grupo de la Universidad de La Habana, dirigido por el Dr. Vicente Vérez, en conjunto con un grupo en Canadá, desarrolló por primera vez en el mundo una vacuna sintética, es decir, que se obtenía no por la vía de extracción de la bacteria sino por síntesis química. Se sintetizaba el núcleo de ese polisacárido (PRP), y ese polisacárido se conjugaba al toxoide tetánico, esto se administraba a los niños y producía una respuesta inmune muy poderosa que fue un elemento clave en todas las campañas de vacunación en Cuba.